ত্রিপুরার ইতিহাস এবং ত্রিপুরায় মানুষের বসবাসের সূচনা

ভূমিকা

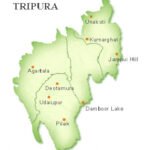

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হলো ত্রিপুরা। ভৌগোলিক দিক থেকে এটি পূর্বে মিয়ানমার, উত্তরে ও পূর্বে মিজোরাম, দক্ষিণে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে বাংলাদেশের সমতল ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা সর্বদাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। প্রশ্ন হলো—ত্রিপুরায় মানুষের বসবাস কবে থেকে শুরু হয়েছিল এবং কিভাবে এই অঞ্চল ধাপে ধাপে একটি সুসংগঠিত রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল।

—

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের বসতি

ত্রিপুরায় মানুষের বসতির সূচনা বহু প্রাচীনকালে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী—

নবপ্রস্তর যুগ (Neolithic Age): আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০–১৫০০ অব্দে এখানে প্রথম কৃষিনির্ভর সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করে। পাহাড়ি এলাকা ও নদী অববাহিকায় পাথরের সরঞ্জাম, মৃৎশিল্প ও গৃহস্থালির সামগ্রী পাওয়া গেছে।

লোহাযুগ (Iron Age): খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে মানুষ লোহার অস্ত্র-সরঞ্জাম ব্যবহার শুরু করে। এতে কৃষি, শিকার ও যুদ্ধ—সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসে।

এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বহু উপজাতি পূর্ব ভারতের দিকে অভিবাসন করে। ত্রিপুরার স্থানীয় জনগোষ্ঠী মূলত তিব্বত-বর্মা ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

—

প্রাচীন যুগের ত্রিপুরা

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান উৎস “রাজমালা”। এটি ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের বংশানুক্রমিক ইতিহাস।

রাজমালা অনুযায়ী: ত্রিপুরার প্রথম রাজা ছিলেন “ত্রিপুরা”, যিনি পৌরাণিক কালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজ্য। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এটি কল্পিত চরিত্র, তবু এতে প্রাচীন বসতির ইঙ্গিত রয়েছে।

ঐতিহাসিক তথ্য: আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দীতে এখানে গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে।

প্রমাণ: উনকোটি, দেবতামূর্তি, পাথরে খোদাই শিল্পকলা এবং প্রাচীন শিবমূর্তি ত্রিপুরার প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে।

—

মধ্যযুগীয় যুগে ত্রিপুরা

ত্রিপুরার রাজনৈতিক শক্তির আসল বিকাশ হয় মধ্যযুগে।

1. মাণিক্য রাজবংশ (১৩শ শতাব্দী – ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ):

রাজা রত্ন ফা-র সময় (১৪শ শতাব্দী) থেকে রাজবংশ শক্তিশালী হয়।

রাজধানী ছিল উদয়পুর (গোমতী জেলার রাজারমহল) এবং পরবর্তী কালে আগরতলা।

মাণিক্যরা বাঙালি ও আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে সমৃদ্ধ হয়।

2. সংস্কৃতি ও ধর্ম:

দুর্গাপূজা, বৈষ্ণবধর্ম, শাক্তধর্ম ও শৈবধর্মের প্রভাব পড়ে।

বাংলা ভাষা ও কাব্যচর্চা প্রসার লাভ করে।

3. জনগোষ্ঠীর গঠন:

ত্রিপুরার মূল উপজাতি যেমন ত্রিপুরা, রিয়াং, চাকমা, জুমিয়া ইত্যাদি বাস করলেও বাংলার সমতল থেকে ধীরে ধীরে বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমান এসে বসবাস শুরু করে।

ফলে জনসংখ্যায় বৈচিত্র্য আসে।

—

ঔপনিবেশিক যুগে ত্রিপুরা

১৭৬৫ সালের পর: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দায়িত্ব নেয়। ত্রিপুরা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও করদ রাজ্য ছিল।

রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৬২–১৮৯৬): আধুনিক ত্রিপুরার জনক। তিনি আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তর করেন, শিক্ষা ও প্রশাসন সংস্কার করেন।

ব্রিটিশ প্রভাব: ইংরেজি শিক্ষা, আধুনিক প্রশাসন, রেলপথ ও ডাকব্যবস্থা চালু হয়।

জনসংখ্যা পরিবর্তন: ১৯শ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর কৃষক ত্রিপুরায় আসেন এবং সমতল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

—

আধুনিক যুগে ত্রিপুরা

1. ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন: ত্রিপুরার অনেক মানুষ জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন।

2. ১৯৪৭: ভারত বিভাজনের পর পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান, পরবর্তীতে বাংলাদেশ) থেকে ব্যাপক শরণার্থী প্রবেশ করে।

3. ১৯৪৯: ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়।

4. ১৯৭২: ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

—

ত্রিপুরায় মানুষের বসতির ধাপভিত্তিক টাইমলাইন

খ্রিস্টপূর্ব ২০০০–১৫০০: নবপ্রস্তর যুগের বসতি (পাথরের সরঞ্জাম, কৃষির সূচনা)।

খ্রিস্টপূর্ব ১০০০–৫০০: লোহাযুগের বসতি, উপজাতীয় সমাজ গঠন।

খ্রিস্টীয় ১ম–৪র্থ শতাব্দী: আর্য ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রবেশ, গোমতী অববাহিকা সভ্যতা।

৭ম–১২শ শতাব্দী: বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব, উনকোটি শিল্পকলা।

১৩শ শতাব্দী: মাণিক্য রাজবংশের উত্থান।

১৪শ–১৮শ শতাব্দী: ত্রিপুরার সাম্রাজ্য শক্তিশালী, বাংলার সঙ্গে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।

১৮শ–১৯শ শতাব্দী: ব্রিটিশ প্রভাব, আধুনিক শিক্ষা ও প্রশাসন।

১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগ: পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসন, বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

১৯৪৭: দেশভাগ ও ব্যাপক শরণার্থী আগমন।

১৯৪৯: ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

১৯৭২: পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি।

খ্রিস্টীয় ১ম–৪র্থ শতাব্দীতে ত্রিপুরা: আর্য ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রবেশ এবং গোমতী অববাহিকা সভ্যতা

ভূমিকা

ত্রিপুরার ইতিহাস কেবল রাজবংশের পালাবদল বা রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতনের কাহিনি নয়; এটি একই সঙ্গে বহুবিধ সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এক অনন্য উদাহরণ। বিশেষ করে খ্রিস্টীয় ১ম থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে এই অঞ্চলে আর্য ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে, যা স্থানীয় উপজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে এক নতুন ধারার সভ্যতা গড়ে তোলে। গোমতী নদীর অববাহিকা সেই সময়ে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

—

তৎকালীন ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

ত্রিপুরা ভৌগোলিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। পূর্বে মিয়ানমার, উত্তরে আসাম ও মিজোরাম, পশ্চিম ও দক্ষিণে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই অঞ্চল বরাবরই পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনা করেছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এখানে সুসংগঠিত কোনো বড় রাজবংশ গড়ে ওঠেনি, তবে ছোট ছোট উপজাতীয় প্রধান বা কুলনেতাদের নেতৃত্বে সমাজ চালিত হতো।

—

আর্য সংস্কৃতির প্রবেশ

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর দিকে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মাধ্যমে এই প্রভাব ত্রিপুরায় পৌঁছে যায়।

1. ভাষা ও সাহিত্য:

সংস্কৃত ভাষার প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তী কালে রাজমালা ও অন্যান্য লিপিবদ্ধ দলিলের সূত্রে আমরা পাই, রাজপরিবারে সংস্কৃতকে ধর্মীয় ও প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

বৈদিক মন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে উপজাতীয় দেব-দেবীর পূজার সঙ্গে মিশে যায়।

2. ধর্মীয় প্রভাব:

শৈব ও শাক্ত ধর্মের সূচনা হয় এই সময়ে।

স্থানীয় পাহাড়ি দেবতাদের সঙ্গে শিব ও দুর্গার মিলিত রূপ দেখা যায়।

গোমতী নদীর তীরে শিবলিঙ্গ স্থাপন ও পূজার প্রথা শুরু হয়, যা আজও উদয়পুরের “ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির” প্রাঙ্গণে প্রতিফলিত।

3. সামাজিক পরিবর্তন:

আর্য প্রভাবিত সমাজে বর্ণভিত্তিক বিভাজনের কিছুটা প্রভাব পড়লেও তা উপজাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

উপজাতি প্রধানেরা আর্য ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানিয়ে যজ্ঞ ও পূজা আয়োজন শুরু করেন।

—

হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তার

আর্য প্রভাবের পাশাপাশি হিন্দু পুরাণ ও কাব্যও এই সময়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে।

পুরাণপ্রভাব:

স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও মহাভারতের নানা কাহিনি এখানে প্রচলিত হয়।

লোকগাথা ও আঞ্চলিক কাহিনির সঙ্গে পুরাণকথা মিশে যায়।

মন্দির ও প্রত্ননিদর্শন:

যদিও বর্তমানের অনেক স্থাপনা পরবর্তী যুগের, তথাপি গবেষকরা মনে করেন যে খ্রিস্টীয় ৩য়–৪র্থ শতাব্দীতেই গোমতী অববাহিকায় পাথরের মূর্তি ও শিবলিঙ্গ নির্মাণ শুরু হয়েছিল।

পরবর্তীকালে উদয়পুর ও এর আশপাশের এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো তার সাক্ষ্য বহন করে।

সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ:

হিন্দু দেবদেবীর পূজা উপজাতীয় উৎসব যেমন গরিয়া পূজা, খার্চি পূজা ইত্যাদির সঙ্গে মিশে যায়।

স্থানীয় দেবতাদের হিন্দু দেবতার রূপ দেওয়া হয়—যেমন “ত্রিপুরেশ্বর” বা “ত্রিপুরাসুন্দরী”।

—

গোমতী অববাহিকা সভ্যতা

ত্রিপুরার ইতিহাসে গোমতী নদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

1. অর্থনৈতিক কার্যক্রম:

গোমতী নদীর তীরে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে।

ধান চাষের প্রচলন হয় এবং মাছ ধরা ও বনজ সম্পদের ব্যবহার সমাজজীবনের প্রধান অংশে পরিণত হয়।

2. ধর্মীয় কেন্দ্র:

নদীর তীরকে পবিত্র বলে গণ্য করা হতো।

অনেক শিবলিঙ্গ ও মন্দির গোমতী নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছিল।

যজ্ঞ ও পূজা-অর্চনার আসর বসত গোমতীর ঘাটে।

3. শিল্প ও সংস্কৃতি:

পাথরের খোদাই শিল্প, প্রাথমিক ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

উনকোটি অঞ্চলের ভাস্কর্যশিল্প, যদিও তা পরবর্তী শতাব্দীতে বিকশিত, এই সময়ের শিল্পধারার পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত।

—

রাজমালার উল্লেখ

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসে “রাজমালা” গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যদিও এটি মূলত পৌরাণিক ও আধা-ঐতিহাসিক বর্ণনা, তথাপি খ্রিস্টীয় ১ম–৪র্থ শতাব্দীর ঘটনাবলির কিছু পরোক্ষ উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়।

বলা হয়, এই সময়ে ত্রিপুরায় কয়েকজন পৌরাণিক চরিত্রের শাসন চলেছিল এবং তারা আর্য ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানান পূজা ও যজ্ঞের জন্য।

গোমতী নদীকে রাজবংশীয় আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস হিসেবে মানা হতো।

—

বহিরাগত সংযোগ

ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান তাকে পূর্ব ভারতের পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

খ্রিস্টীয় ৩য়–৪র্থ শতাব্দীতে আরাকান (বর্তমান মিয়ানমার) ও কামরূপ (আসাম) থেকে মানুষ এসে বসতি স্থাপন করে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একীভূত হয়।

এই সংযোগ ত্রিপুরাকে বহুসাংস্কৃতিক করে তোলে।

—

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

এই সময়ের সামাজিক জীবন ছিল উপজাতীয় রীতিনীতি ও আর্য-হিন্দু প্রভাবের মিশ্রণ।

উৎসব: শিকার উৎসব, গরিয়া পূজা ও কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। এগুলিতে আর্য দেবতাদের মন্ত্র যুক্ত হতে থাকে।

খাদ্যাভ্যাস: ধান, বনজ শাকসবজি, পশুপালন ও নদীমাতৃক মাছ ছিল প্রধান খাদ্য।

বাসস্থান: বাঁশ ও কাঠের ঘর, মাটির হাঁড়ি, পাথরের সরঞ্জাম ব্যবহৃত হতো।

নারী ভূমিকা: নারীরা কৃষিকাজ, মৃৎশিল্প ও গৃহস্থালির কাজে অংশ নিতেন। হিন্দু প্রভাবের ফলে কিছু ক্ষেত্রে নারী পূজার্চনার অংশীদার হন।

—

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

খ্রিস্টীয় ১ম–৪র্থ শতাব্দীর সময়কালকে ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি রূপান্তরমূলক যুগ বলা যায়।

এটি ছিল উপজাতীয় সংস্কৃতি থেকে একটি বৃহত্তর আর্য-হিন্দু প্রভাবিত সমাজে রূপান্তরের সূচনা।

গোমতী নদীকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, তা পরবর্তী মাণিক্য রাজবংশের ভিত্তি তৈরি করে।

ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ভারতীয় সভ্যতার মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে।

—

উপসংহার

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে খ্রিস্টীয় ১ম–৪র্থ শতাব্দী এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে আর্য ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রবেশ উপজাতীয় সমাজকে নতুন রূপ দেয়। গোমতী অববাহিকা হয়ে ওঠে ত্রিপুরার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে রাজনীতি ও সমাজজীবনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, লোককাহিনি ও “রাজমালা”র উল্লেখ প্রমাণ করে যে এই সময় থেকেই ত্রিপুরা ভারতীয় মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছিল।