ত্রিপুরার ইতিহাস, জাতিগত উৎস এবং বাঙালি–ত্রিপুরা সম্পর্ক

রাজমালা ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের আলোকে এক গবেষণামূলক পর্যালোচনা

১. ভূমিকা

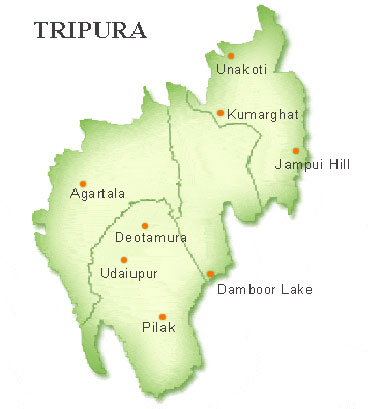

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য ত্রিপুরা। আয়তনে ছোট হলেও ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পূর্বে মিজোরাম, উত্তরে আসাম, দক্ষিণ ও পূর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে মণিপুর ও মিজোরাম ঘেরা এই রাজ্য ভৌগোলিকভাবে কৌশলগত এক মিলনভূমি। পাহাড় ও সমভূমি মিলিয়ে গড়ে ওঠা এ অঞ্চলে বহু জাতি-গোষ্ঠী সহাবস্থানে বসবাস করেছে। একদিকে তিব্বত–বর্মা ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী, অন্যদিকে আর্য–অনার্য বাঙালি জনগোষ্ঠীর আগমন—সব মিলিয়ে ত্রিপুরার সমাজ ও সংস্কৃতি আজও বহুমাত্রিক।

ত্রিপুরার ইতিহাসের প্রধান উৎস রাজমালা। এটি ত্রিপুরার রাজাদের বংশানুক্রমিক কাহিনি, যেখানে পৌরাণিক বর্ণনা থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক তথ্যও মিশ্রিত। পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন উনকোটি, দেবতামুরা, পিলাক—ত্রিপুরার ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

২. প্রাচীন ত্রিপুরা ও রাজমালা

ত্রিপুরার রাজকীয় ইতিহাসের প্রধানতম দলিল রাজমালা। ১৫ শতকে মহারাজ ধর্মমানিক্য প্রথম এটি রচনা করান, এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজা এ গ্রন্থে সংযোজন করেন। ফলে এটি কেবল একটি রাজবংশীয় ইতিহাস নয়, বরং এক বহুযুগব্যাপী দলিল।

রাজমালা অনুযায়ী ত্রিপুরার প্রথম রাজা ছিলেন “ত্রিপুরেশ্বর”, যিনি পৌরাণিক দ্রুহ্যু বংশের বংশধর। এখানে দেবতা ও পৌরাণিক কাহিনি মিশে ইতিহাসকে অলৌকিক মাত্রা দিয়েছে। তবে গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজাদের আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ, ব্রাহ্মণ আগমন ও হিন্দু ধর্মের প্রভাবের ইঙ্গিতও রয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে, যদিও রাজমালা সরাসরি ইতিহাস নয়, তবে এর ভেতর থেকে আমরা ত্রিপুরার আর্যায়ন প্রক্রিয়া, রাজশক্তির বিকাশ এবং বাঙালি-ত্রিপুরা সম্পর্কের শিকড় খুঁজে পাই।

৩. প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

ত্রিপুরার ইতিহাস কেবল রাজমালায় সীমাবদ্ধ নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উনকোটি : আগরতলার কাছাকাছি অবস্থিত এই শৈলশিল্পে হাজারো শিবমূর্তি, গজরাজ, নৃত্যরত দেবদেবীর খোদাই দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন এগুলি ৭ম–৯ম শতকের নিদর্শন।

দেবতামুরা : গোমতী নদীর তীরে পাহাড় কেটে বানানো হিন্দু-বৌদ্ধ দেবদেবীর ভাস্কর্য এ অঞ্চলের ধর্মীয় মেলবন্ধনের প্রমাণ।

পিলাক : দক্ষিণ ত্রিপুরার এই স্থানে বৌদ্ধ স্তূপ ও হিন্দু মূর্তির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এটি ৮ম–১২শ শতকের শিল্পকর্ম, যা আর্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সংস্কৃতির মিলনের চিহ্ন বহন করে।

এই নিদর্শনগুলো প্রমাণ করে যে ত্রিপুরায় আর্য সংস্কৃতির প্রভাব আসার বহু আগে থেকেই স্থানীয় জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল।

৪. ভাষা ও জাতিগত উৎস

ত্রিপুরার মূল জনগোষ্ঠী “ত্রিপুরি” বা “কোকবরকভাষী” জনগণ। কোকবরক ভাষা তিব্বত–বর্মা ভাষাপরিবারভুক্ত। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা বহু হাজার বছর আগে চীন ও মিয়ানমারের অঞ্চল থেকে পশ্চিমে সরে এসে আজকের ত্রিপুরা অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।

অন্যদিকে, বাঙালির আগমন মূলত মধ্যযুগে শুরু হয়। সেন যুগে (১২শ শতক) এবং পরে ত্রিপুরা রাজাদের আমন্ত্রণে বহু ব্রাহ্মণ, কৃষক ও কারিগর এ অঞ্চলে আসে। রাজারা তাদের জমি দেন, প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করেন এবং ধীরে ধীরে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী এখানে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

৫. বাঙালি ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান

রাজমালায় একাধিক স্থানে বাঙালির উল্লেখ আছে। বলা হয়, মহারাজ কীর্তিচন্দ্র দেববর্মণের সময় (১৭শ শতক) বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক গভীরতর হয়। ব্রাহ্মণ ও কবিদের আগমনে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়।

ত্রিপুরা রাজারা বৈষ্ণব ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন, যা বাংলার নবদ্বীপ থেকে আগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি কীর্তন, মঙ্গলকাব্য, এমনকি দুর্গাপূজা ত্রিপুরার রাজসভা থেকে গ্রামে পৌঁছায়। এই সময় বাঙালি ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাবে মিশে যায়, যদিও ত্রিপুরারা তাদের নিজস্ব ভাষা ও আচারও ধরে রাখে।

৬. ঔপনিবেশিক যুগের পরিবর্তন

১৮ শতকের শেষ ভাগে ব্রিটিশরা যখন ভারতের পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন ত্রিপুরা ছিল এক প্রকার “প্রিন্সলি স্টেট”। রাজারা অভ্যন্তরীণ শাসনে স্বাধীন থাকলেও ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ ছিল।

ব্রিটিশ আমলে চা বাগান স্থাপনের জন্য প্রচুর শ্রমিক আসাম ও ত্রিপুরায় আনা হয়, যাদের অনেকেই বাংলাভাষী বা অন্য উপজাতির মানুষ ছিল। এ সময়ে বাংলার সাহিত্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভাষা ত্রিপুরায় প্রবল প্রভাব ফেলে। ফলে বাঙালির সংখ্যা বাড়তে থাকে, আর ত্রিপুরারা তুলনামূলকভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

৭. স্বাধীনতার পরবর্তী ত্রিপুরা

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু এর আগেই এক বড় পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু শরণার্থী ত্রিপুরায় চলে আসে। অল্প কয়েক দশকের মধ্যে জনসংখ্যার চিত্র পুরোপুরি বদলে যায়।

১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ত্রিপুরার ৫৩% মানুষ ছিল উপজাতি। কিন্তু ১৯৮১ সালের মধ্যে এ হার নেমে দাঁড়ায় প্রায় ৩০%-এ। বাঙালি তখন সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনার জন্ম দেয়। উপজাতি আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি, এমনকি সশস্ত্র সংঘর্ষও এ সময়ে দেখা যায়।

৮. বর্তমান প্রেক্ষাপট

আজকের ত্রিপুরায় বাঙালি সংখ্যাগুরু হলেও কোকবরকভাষী ত্রিপুরারা তাদের জাতিগত পরিচয় রক্ষায় সচেষ্ট। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল (TTADC) গঠন করা হয়েছে উপজাতিদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য।

ত্রিপুরার ইতিহাসে সহাবস্থান যেমন ছিল, তেমনি দ্বন্দ্বও আছে। ভাষা আন্দোলন, ভূমির অধিকার, চাকরির সংরক্ষণ—এসব ইস্যু আজও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। তবে একই সঙ্গে বাঙালি ও ত্রিপুরার মিলিত উৎসব, বিবাহ-আচার, খাদ্যসংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় এ অঞ্চলের পরিচয়কে অনন্য করেছে।

৯. উপসংহার

ত্রিপুরার ইতিহাসকে বোঝার জন্য রাজমালা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ভাষাতত্ত্বকে একসঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন। রাজমালা আমাদের পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে ইতিহাসের শিকড় দেখায়, প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণ করে প্রাচীন ত্রিপুরার ধর্মীয় বহুত্ব, আর আধুনিক গবেষণা আমাদের জানায় কীভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ত্রিপুরারা ও আর্য-অভিবাসী বাঙালিরা মিলিত হয়ে এই ভূখণ্ডকে গড়ে তুলেছে।